Cúpula de Saúde Pública do Congresso, 26 de julho de 2000 Nós, abaixo assinados, representamos a comunidade de saúde pública. Assim como em qualquer comunidade, existe uma diversidade de pontos de vista – mas, em muitos temas, também há consenso. Embora fora da comunidade de saúde pública possam existir diferentes opiniões sobre a importância e […]

Leia maisDebate

O jornalismo da comoção

Publicado em 16/06/2021 às 17:24

*Roger Ferreira

É comum o jornalismo provocar comoção com a divulgação em larga escala, por vezes até com recursos que se aproximam da dramaturgia, de fatos negativos. A aflição e a angústia fazem parte dos sentimentos de quem assiste a um telejornal ou consome outros produtos jornalísticos. O espectador é impactado pelo volume e pela intensidade da exposição de fatos chocantes.

O jornalismo da comoção é eficiente para atrair a audiência. Programas policiais conseguiram recordes de audiência expondo no mês de maio a morte do MC Kevin. E a morte do menino Henry causou uma avalanche de cobertura no mês de abril e também muita audiência. E a cada mês um fato é pinçado da rotina policial para ser transformado em chamariz para a audiência.

Cabe perguntar se essa prática jornalística é boa para o público e para a sociedade, já que aparentemente é boa para os veículos por atrair audiência. A comoção pode ser positiva, em especial, se tratar de tema de interesse público. Alguns exemplos: a foto de um militar vietnamita dando um tiro na têmpora de um prisioneiro foi importante para causar mobilização contra a guerra do Vietnã; a foto do menino sírio morto numa praia da Grécia despertou uma onda de solidariedade com os refugiados; a morte de George Floyd causou uma comoção que mudou padrões da Justiça americana, com a rápida condenação do policial; no caso da pandemia, a mídia brasileira cumpre o papel que deveria ser desempenhado pelo governo ao alertar para a necessidade de prevenção.

Mas o jornalismo de comoção também pode ter resultados negativos, em especial se tratar de casos de interesse particular. Não há interesse público na divulgação em larga escala, em horários acessíveis a crianças e adolescentes, da morte do MC Kevin e seus detalhes de violência, drogas, álcool e prostituição. O que há, nesse caso, não é interesse público, pois nada resulta de positivo para a coletividade da exposição de tais fatos, mas sim “interesse do público”, ou seja, das pessoas em seus instintos primitivos ligados a sexo e violência.

O caso do menino Henry envolve outros elementos. A mídia atua como uma espécie de justiceira, sendo instrumento da ânsia popular para que os criminosos não saiam impunes. No Brasil, é compreensível que a mídia por vezes assuma esse papel, pois somos um país com Justiça fraca na qual criminosos quase sempre ficam impunes, em especial se forem ricos e com acesso ao poder. Mas é preciso lembrar que o papel da mídia não é fazer justiça, já que para isso há uma instituição específica. Há, no caso, enorme empatia do público com o menino e ânsia de justiça.

Em todos os casos, o que o consumidor de mídia precisa avaliar é o seguinte: qual a diferença entre estar informado e ficar aflito? Entre estar alertado e ficar alarmado? Entre ter empatia e ficar angustiado? Entre se mobilizar por algo bom para a coletividade ou dar vazão à empatia e, por vezes, a curiosidades mórbidas ou sexuais?

Da parte da mídia profissional, vale refletir se o jornalismo de comoção não é uma fórmula tão fácil quanto danosa de conseguir audiência. A negatividade é um ímã para a nossa atenção graças ao viés negativo, um dos nossos condicionamentos mais profundos, que nos leva a priorizar relatos que pareçam perigosos para a nossa vida.

“If it bleeds, it leads” (se sangrar é manchete) é a fórmula que guia muitas redações. A iniciativa Paz Na Mídia analisa desde 2013 os quatro principais telejornais (Jornal Nacional, Jornal da Record, Jornal da Band e Jornal do SBT), com mais de 170 mil notícias cadastradas, e identificou que 54% do tempo foi dedicado a assuntos negativos e 17% a cenas de violência. No total, 71% de negatividade, enquanto 18% foi dedicado a fatos positivos e 11% a relatos neutros.

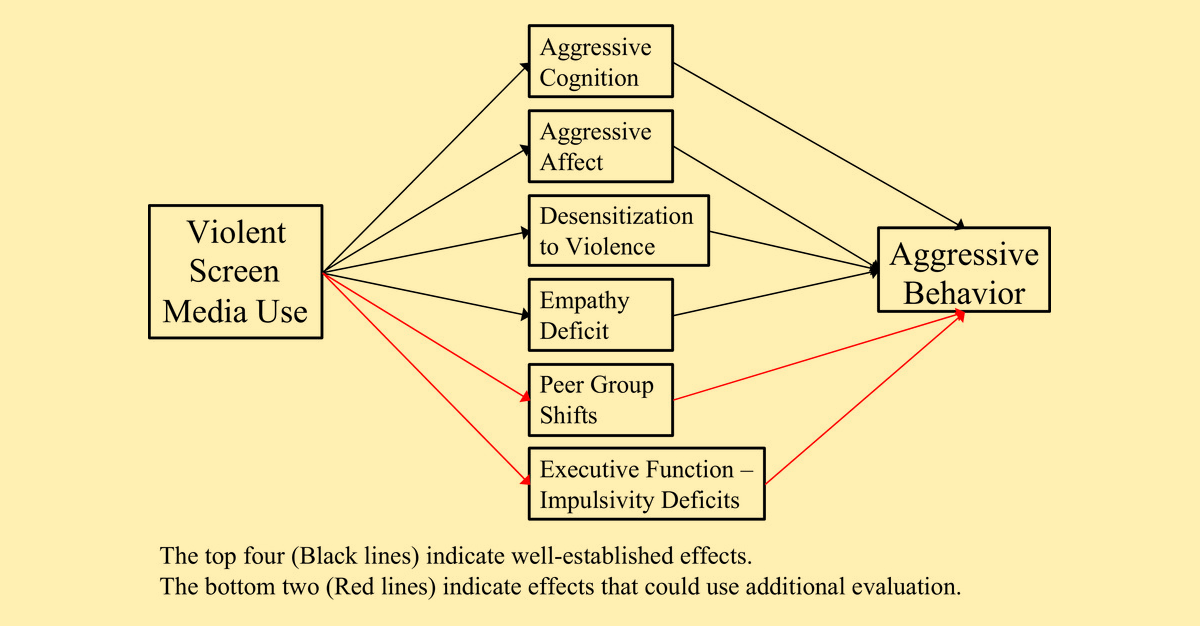

O problema é que a mídia não é neutra. Ela influencia poderosamente o comportamento das pessoas (como a indústria da publicidade bem sabe). Exagerar na negatividade e na exposição da violência causa problemas mentais e a própria reprodução da violência, como provam dezenas de estudos. É um desafio para o jornalismo profissional ter consciência dessas consequências e produzir um conteúdo em que o lado bom da vida também seja notícia.

Roger Ferreira, 55, é jornalista, Mestre em Ciências Políticas (FFLCH-USP) e ativista da iniciativa Paz na Mídia (www.paznamidia.com.br).

Deixe sua Opinião

Leia também

Declaração Conjunta sobre o Impacto da Violência no Entretenimento nas Crianças

Publicado em 20/08/2025 às 14:01

(Síntese do artigo) SPSSI Research Summary on Media Violence

Publicado em 01/08/2025 às 09:00

Uma análise robusta e consensual dos efeitos da violência na mídia com base em décadas de pesquisa empírica

Leia mais